江戸時代の杉田は、梅の名所として広く知られていました。

また、海鼠が名物で、清(中国)にも輸出されていました。

牛頭山妙法寺と号します。

妙法寺は、妙法日荷上人が開基となり、中山法華經寺第三世淨光院日祐上人を勧請開山として文和元(1353)年に開山したといいます。

<妙法寺のビャクシン>

(プレート文)

「神奈川県 かながわの名木100選 昭和59年12月選定

妙法寺のビャクシン

和名:イブキ(ヒノキ科)

幹が3本に分れ、北側は落雷のためか樹皮がはげ、枝の張りもないが、南東方向に大きく枝を張り出した古木である。

横浜市の名木古木に指定されている。

樹高 10メートル 胸高周囲 5.2メートル

樹齢 約600年(推定)

イブキはビャクシンとも言い、東北地方から九州の海岸に生える常緑高木で、社寺や庭園にゆく植えられるほか、生け垣などに用いられる。

樹高27メートル、胸高周囲8メートル、樹齢約1500年に達するものもあると言われている。」

<杉田の梅林>

杉田村の領主だった間宮信繁は、穀物も野菜も育ちにくいこの地に梅を植えることを奨励しました。

杉田の梅林は、東海道を保土ヶ谷から弘明寺を経て、金沢や鎌倉、江ノ島に行く人たちが途中立ち寄る名所となっていました。

(プレート文)

「杉田の梅林

このあたり一帯は地質が穀類や蔬菜類には適さないので、天正年間(1573〜1592)領主間宮信繁が梅樹の植え付けを奨励し、その果実を売らせて生活の一助とさせました。梅樹は土地に合い繁茂し、元禄(1688〜1704)の頃には3万余株となり、寛政〜享和(1789〜1804)の頃には近隣の森・根岸・滝頭・富岡の村々も梅樹を植えたと伝えられています。

明和〜安永(1764〜1781)の頃、杉田の梅は、金沢探勝のルートとして加えられるようになり、文化〜文政(1804〜1830)の頃には江戸近郊の名所として文人墨客が訪れ、佐藤一斎の「杉田村観梅記」、清水浜臣の「杉田日記」が出版されてからは一層有名になりました。観梅客は海路・陸路から訪れ、熊野神社境内の高台は梅見の場所として知られました。ことに妙法寺境内は名木が多く梅林の中心でした。境内には熊野神社とともに梅を読んだ句碑が建っています。

妙法寺は牛頭山と号す日蓮宗の寺院で、文和元年(1352)の創立です。旧領主間宮家累代の墓碑があります。

横浜市教育委員会文化財課

財団法人横浜国際観光協会

平成5年3月」

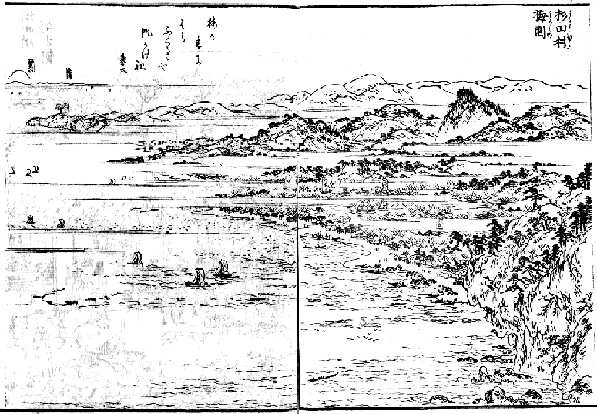

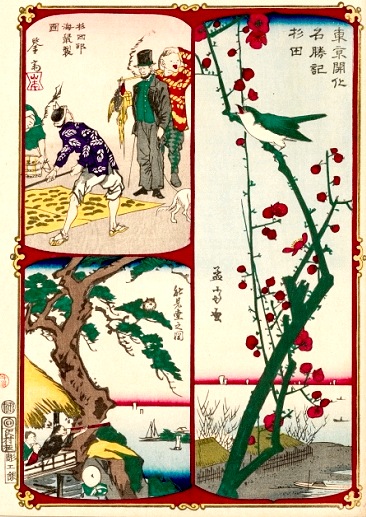

「江戸名所図会 杉田村梅園」

「梅が香にはらふくるるや帆かけ船 蓼太」とあります。

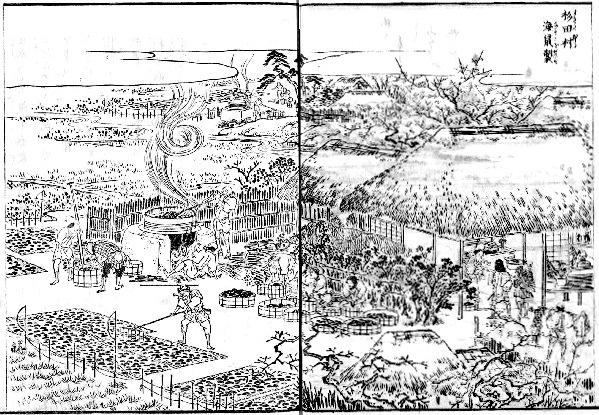

「江戸名所図会 杉田村海鼠製」

杉田は、梅の名所として広く知られるほか、海鼠が名物で、清(中国)にも輸出されていました。

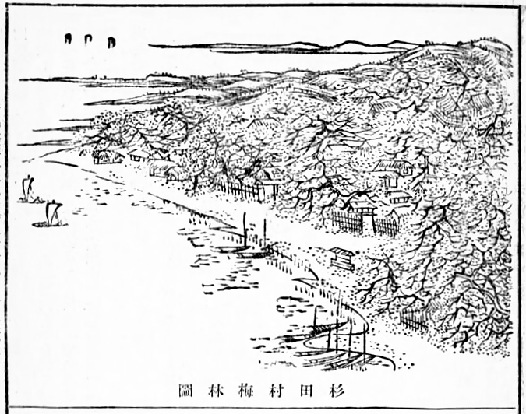

「新編武蔵国風土記稿 杉田村梅林図」

「富士十二景 杉田梅林」(広重)

「武州杉田の梅林」(広重 神奈川県立歴史博物館蔵)

牛頭山からの景色が描かれています。

「東海道風景図会 杉田梅園」(広重)

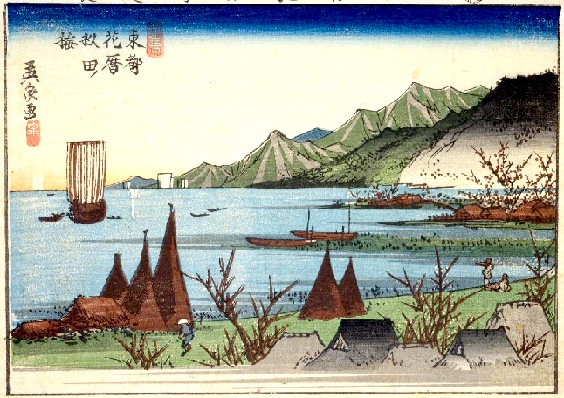

「東都花暦 杉田ノ梅」(渓斎英泉)

「光君名所合 杉田の梅」(三代広重 神奈川県立歴史博物館蔵)

光君は茶店で梅の枝にとまる鴬を眺めています。

「東京開化名勝記杉田/杉田邱海鼠製図/能見堂之図」(歌川芳虎 神奈川県立歴史博物館蔵)

杉田の梅と名産だった海鼠を作る場面、能見堂からの展望が描かれています。

<妙法寺山門>

山門左と右の標石です。

牛頭天王殿を正面とする山門です。

庫裡へ連なる山門です。

右手に石碑があります。

「迷ふ時は衆生と名け 悟る時をば佛と名けたり 一生成佛抄」

山門から本堂です。

<鐘楼>

鐘楼の天井には、龍が描かれていました。

「日荷さまお手植えの榧の木

身延山より持ち寄った苗木を植えた。樹齢七百年」

<石祠>

土台に龍が彫られた石祠です。

<飛鳥田麗無公句碑>

「さびしさは星をのこせるしぐれかな 麗無」

飛鳥田麗無公(飛鳥田一雄の叔父)の自筆句碑です。

昭和10年の建立です。

<月朶句碑>

「簾越し居るここちして梅のもと 月朶」

月朶の句碑で、明治12年の建立です。

<大島蓼太の俳句>

「さびしさの眼の行く方や石蕗の花」

「まだ寒き月のひかりや梅の花 梅月」

蕉門を承け継いだ俳人、松竹庵梅月の句碑です。

「英照皇太后陛下昭憲皇太后陛下御観梅之地」

<杉田梅林之碑>

<仁王像二体を背負う日荷上人像>

今回は、仁王像二体を背負う日荷上人像の拝観を目的としました。

一体造るだけでも大変なのに、三体が重なっているのだから造形の苦労が伺えます。

「妙法院日荷聖人御尊像」

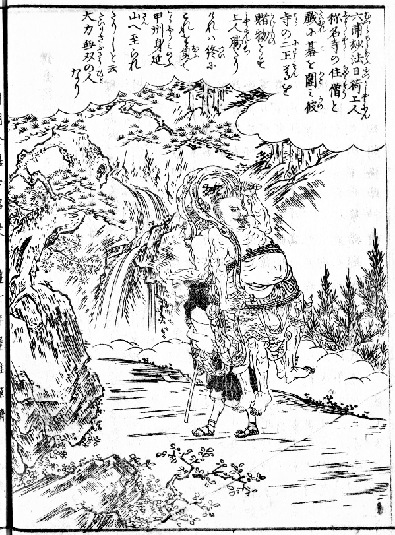

「江戸名所図会 六浦妙法日荷上人」

健脚の神様として信仰される日蓮宗の日荷上人は、称名寺の住職と仁王像を賭けて囲碁の勝負をしたと伝えられています。

挿絵には「六浦妙法日荷上人称名寺の住僧と戯れに碁を囲み彼の寺の二王尊を賭物とす 上人勝ちたりければ終にこれを負うて甲州身延山へ至られたりしと云う 大力無双の人なり」とあります。

挿絵には2体の仁王像を縄で縛り背負って歩く日荷上人が描かれています。

<本殿>

【牛頭天王殿への参道】

<手水鉢/燈籠>

<買明発句塚>

「木枯の謎いまとけつ梅の花」 買明天明5(1785)年

<イチョウの古木>

「名木古木指定 イチョウ 横浜市」

<池>

<白龍大善神堂>

天井には龍が描かれています。

<於徳地蔵>

<牛頭天王殿/他>

<瘡守稲荷>

<三十番神堂>

三十番神とは、一ヶ月間三十日交代で守護する三十柱の神様です。

<間宮家墓域>

三十番神堂の右手奥に間宮家の墓石が一列に並んでいます。