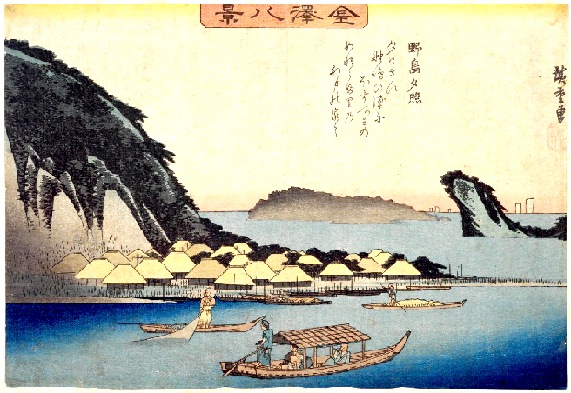

〇 金沢八景 野島夕照/平潟落雁(広重)

〇 夕照橋/帰帆橋/野島橋

〇 野島

〇 野島公園

・旧伊藤博文金沢別邸

・乙舳海岸

・野島の掩体壕(東)/野島の掩体壕(西)

・野島山階段

・野島貝塚

・野島山展望休憩所

〇 永島亀巣之碑

左手に野島が描かれています。投網で漁をする人、てんぷらを料理する屋根船が見えます。

「夕日さす野嶋の浦にほすあみの めならふ里のあまの家々」

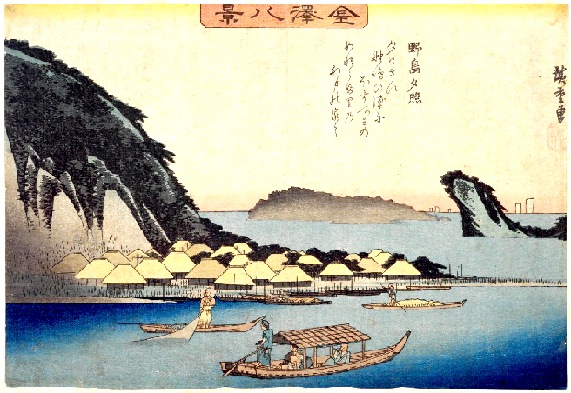

「金澤八景 平潟落雁」(広重)

右手に野島が描かれています。多くの人が汐干を楽しんでいます。

「跡とむる真砂に文字の数そへて 塩の干潟に落つるかりがね」

タ照橋は歌川広重「野島タ照」として知られている場所に架けられており、野島町と六浦町を結んでいます。

現在のタ照橋は昭和60年に建設されました。「第1回手づくり郷土賞」を受賞しています。

(銘板)

「橋名の由来

金沢は金沢八景と言われるように古くから風光明媚な所であります。

夕照橋は八景のうち野島夕照にちなんで命名されたものである。」

(銘板)

「手づくり郷土賞

建設大臣 江藤隆美書

ふるさとが誇りとする橋

昭和六十一年七月

寄贈(社)関東建設弘済会」

帰帆橋は、野島の乙舳町と平潟町を結ぶ野島運河に架かる橋です。

野島橋は、野島の乙舳町と平潟町を結んでいます。

野島橋が架かる野島運河は、戦争中に掘られたものです。

(説明板)

「健康みちづくりルート 旧湾岸線を感じながら歴史・海・緑をめぐる道

野島は、かつては独立した孤島であったものが、乙舳海岸の砂州が伸び出して洲崎村と陸続きになったものです。標高50mの山頂付近と北側斜面の2か所からは、縄文時代早期の野島式土器の発見された貝塚があり、石器や骨角器も出土していることから、7,000〜8,000年以上も前から漁民の生活があったことになります。(中略)

戦後の昭和24(1949)年5月に野島橋、昭和27(1952)年には夕照橋が完成し、野島は陸の孤島から二つの橋でつながることとなりました。」

明治31(1898)年に建てられた伊藤博文の別荘が野島にあります。

茅葺屋根修繕工事に伴い臨時休館中で、館内には入れませんが牡丹園には入園することができます。

<牡丹園>

牡丹園内

海に面した立地

伊藤博文別荘裏手

<尾山篤二郎野島歌碑>

海に面して「尾山篤二郎野島歌碑」があります。

「枯山も温とましげに靄籠り 安らやすらと暮れゆかんとす」

<金沢の牡丹>

(説明板)

「金沢の牡丹

この牡丹園は、かって野島にあった永島家の牡丹園を復元したものです。永島家は江戸時代の初めに、儒学者の祐伯(泥亀)が父とともに江戸から金沢に移り住み、新田開発を始めてから約200年後、祐伯から9代の忠篤(亀巣)が泥亀新田を完成させ、また、製塩業で成功を収めました。永島家の牡丹は、祐伯の孫の金七郎が酒井稚楽頭忠明から神田小川町の酒井家屋敷の庭園にあった牡丹数十種を拝領したもので、大切に育てられてきました。牡丹園の美しさは天保10年(1839)の『相中留恩記略』に「花の頃は壮観なり」と記され、徳富蘆花もその著『自然と人生』に「金沢の牡丹を見に行った」と記すなど、江戸から明治・大正期にかけて多くの見物客が訪れました。現在の金沢区の花「牡丹」はこの牡丹園に由来しています。永島家と伊藤博文とは、亀巣の孫の亀代司が伊藤博文の夏島別荘の建設を請け負ったり、滞在中の伊藤博文の世話係を務め、さらには博文の推薦により衆議院議員選挙に立候補して当選して当選しているいるなど深いかかわりのある間柄でした。

現在、永島家の屋敷あとは、住宅開発が進み、亀巣の偉業を讚える石碑(横浜市地域文化財)が残るのみとなってしまったため、伊藤博文の旧金沢別邸の復元に伴い、その隣接地に牡丹園を整備しました。」

新田開発の功績を讃えて明治17(1884)年に建てられた「永島亀巣之碑」です。

(説明板)

「横浜市地域有形文化財

永島亀巣之碑(泥亀新田開拓者)

平成元年十二月二十五日登録

現在の泥亀町一帯は、江戸時代以前までは入り江で、町名の起こりは、寛文八年(一六六八)にこの地を開発した永島祐伯の号をとって泥亀新田と名付けられことに由来します。

永島家は、代々段右衛門を名乗り開拓にあたりましたが、六世の段右衛門成郷は、入江新田を開拓し、これも泥亀新田と言われました。しかし、その後、たびたびの地震、津波などで破壊をくり返しましたが、九世忠篤(亀巣)が嘉永二年(一八四九)にこれを完成しました。

永島家は忠篤まで九代二百年に及び、明治十七年九月に永島亀巣の功績をたたえて、野島の永島家邸内にこの碑は建立されました。

平成十九年三月 横浜市教育委員会」

「伊藤博文肖像」(近代日本人の肖像 国立国会図書館)

天保12年9月2日〜明治42年10月26日(1841年10月16日〜1909年10月26日)

明治18(1882)年内閣制度を創設し初代内閣総理大臣に就任。大日本帝国憲法の制定を指導。枢密院議長、貴族院議長、首相(4度)、初代韓国統監等を歴任。

明治42(1909)年ハルビン駅頭で韓国の独立運動家安重根により暗殺される。

案内図です。

野島公園の東端部の海岸が、乙舳海岸です。

海の公園の海岸は乙舳海岸を埋め立て拡張した人工の海浜ですが、野島公園の乙舳海岸は、自然海岸が残ります。

乙舳海岸の背後の野島山の麓には、日本海軍の飛行機格納庫跡があります。

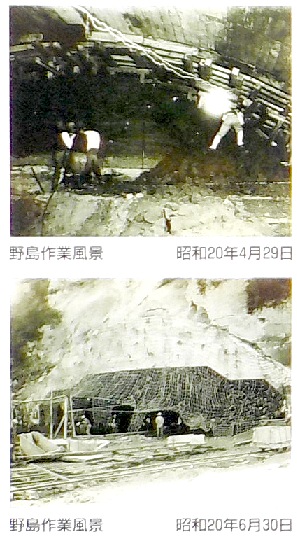

(説明板)

「野島の掩体壕

野島掩体壕は、横須賀市夏島町にあった旧横須賀海軍航空隊基地の戦闘機を空襲から守る施設として建設されました。

この掩体壕は、標高約55メートルの野島山の東西をトンネル状に貫通しており、長さは約260メー

トル、両側に出入口があります。

出入口の部分は、幅約20メートル、高さ約7メートルで、トンネル状にコンクリートが打設されてお

り、中央部分は、幅約10メートル、高さ約8メートルで、素掘りの状態です。

作業に当たった横須賀海軍の「第三○○設営隊戦時日誌」には、太平洋戦争末期の1945年(昭和20年)

3月15日から6月30日までの掘削工事が進められていた記録が残されており、同時に掘削されていた夏島掩体壕とあわせて、海軍の小型機約100機を格納する計画でしたが、終戦で実際に使用されることはありませんでした。

通常の掩体壕は、戦闘機1機を格納する程度の大きさが一般的で、この野島掩体壕は、現存する掩体壕の中でも国内で最大規模と言われています。

第三○○設営隊は、横須賀海軍施設部第一部隊を改編した部隊で、海軍の将兵に技術者を加えた精鋭部隊でした。日吉台(横浜市港北区)の旧日本海軍連合艦隊総司令部地下壕や松代大本営地下壕

(長野市松代町) などの建設にも加わっていました。

平成22年3月 横浜市」

<ビオトープ>

野島山へは舗装された園路の他、階段もあります。

階段に50段ごとに段数表示が設置されています。最後は「239段」です。

山頂部〜中腹部に貝塚があります。

野島公園の山頂付近に貝塚があることが分かったのは、昭和20年代です。

(標柱)

「横浜市指定史跡 野島貝塚 平成三年三月設置

平成二年十一月一日指定 横浜市教育委員会」

(説明板)

「横浜市指定史跡 野島貝塚

平成二年十一月一日指定

横浜市金沢区野島町に所在する野島貝塚は、昭和二十年代前半に小発掘が繰り返され、その存在が明らかにされた縄文時代早期後葉の遺跡で、市域において現存する最古の貝塚です。貝塚は、標高約五十三メートルを測る独立丘の頂部北側緑辺部及びそれに続く標高五十〜三十七メートルの斜面中腹部に点在しています。貝層は、厚さ十センチメートル?三十センチメートルで、マガキ、オオヘビガイを主体とする純鹹性の貝で構成されています。貝層内からは、鹿角製の釣針、貝輪未製品、シカ、イルカなどの獣魚骨が、更に隣接する包含層からは磨製石器が出土しています。

貝層内出土の土器は、縄文時代早期後葉の野島式土器として形式が設定されており、また貝層下の土層からは大丸式、夏島式など早期初頭の土器が出土しているなど、本貝塚は学術上極めて貴重な位置を占めています。

平成三年三月 横浜市教育委員会」

「周辺の公園と歴史探訪」

「乙舳帰帆 ここに描かれている風景は、野島から柴町まで一望のもとに広がっていた海岸です。昭和40年代まで海水浴場として利用されていました。現在では海の公園の人工海浜になっています。」

「海の公園 海の公園は、乙舳海岸を埋め立ててつくり、昭和55年7月にオープンしました。」

「称名晩鐘」「称名寺」「金沢文庫」「金沢自然公園」「金沢動物園」

「周辺の公園と歴史探訪」

「夏島貝塚」「野島貝塚」「称明寺貝塚」

「野島公園」

「旧伊藤博文別荘と憲法草創の碑」

<展望>

富士山が見えました。

<展望案内板>