神社近くには江戸時代初期に紀伊和歌山藩主徳川頼宣の塩湯治のための別邸があったと伝えられています。

<参道>

狐が多く奉納されています。手水鉢の両脇にも狐がいます。

<拝殿/本殿>

<船玉社>

<皇大神宮>(左) <天満宮>(右)

<日露交戦出征軍人廿七人以無事凱旋紀念之碑>

明治39年8月の建立、「勲四等大谷嘉書」です。

根元で折れた跡があり、戦後に撤去されて再設置されたのかもしれません。

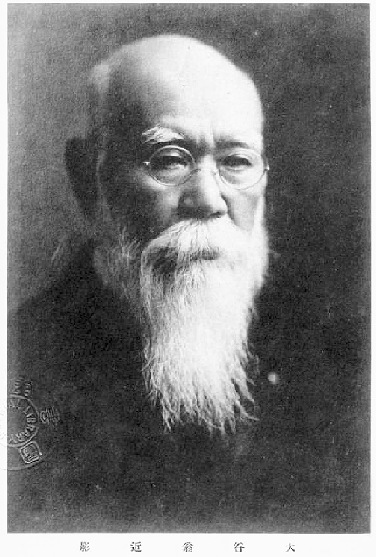

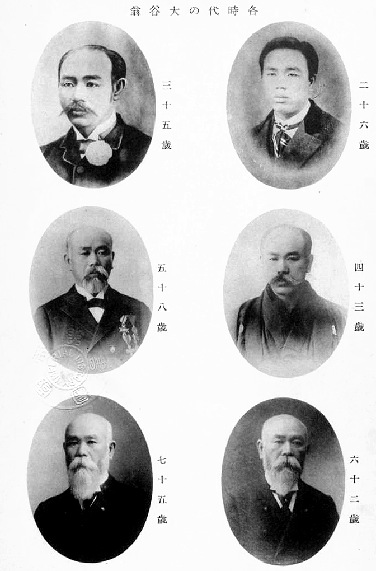

「大谷嘉兵衛翁伝」(昭和6年)

「茶聖」、「茶業王」とも称されました。かつて伊勢山皇大神宮には銅像がありました。

野島山染王寺と号します。

<山門>

山門の扁額には「従三位徳川慶乗書」とあります。

(慶乗は徳川慶喜の孫、高松宮妃殿下の弟とネットではヒットしますが、慶光のことでしょうか。)

<念仏塔/庚申塔>

延宝2(1674)年銘の「南無阿弥陀仏」と刻まれた念仏塔です。

寛文13(1673)年銘の庚申塔です。

延宝6(1678)年銘の庚申塔です。

<水子地蔵>

<倶会一処(無縁塔)>

<筆子塚>

(説明板)

「横浜市地域史跡 筆子塚

平成五年十一月一日 登録

所有者 (宗法)染王寺

染王寺は、野島山と号して古義真言宗御室派で、本尊は聖観世音菩薩の立像です。

本寺の創建については詳らかではありませんが、永徳二年(一三八二年)比丘尼了意が野島山に小庵を結んだのに始まると伝えられます。また、文政十一年(一八二八年)の「新編武蔵風土記稿」に、寺名の染王寺が善應寺とあり、野島山の山頂に所在していたことが記されています。

現在、本堂左側境内地には、四基の墓塔からなる「筆子塚」があります。

これらの墓塔は、江戸時代の元禄元年(一六八八年)から享保十六年(一七三一年)に造立されたもので、四基のうち二基は善應寺、あと二基は正覚院のいづれも住職の名が刻まれており、これは、本寺が寺子屋のような学問推進の場であり、その師であった住職のために、教えを受けた手習子たちによって建てられたものです。

平成六年三月 横浜市教育委員会」

<慰霊碑>

檀家戦没者(昭和9年〜昭和22年)の慰霊碑で、昭和59(1984)年の建立です。

<本堂>