�@�@���@�\������

�@�@���@�s���r

�@�@���@�J�Êփ��J�s����

�@�i�Q�l�j

�@�@�@�O�@��t�����̒n�Ɉ�˂��@��A��ː�����������ƐԂ��Ȃ�܂����B

�@�@�@���n���u�Ԉ�v�̗R���ƂȂ��Ă��܂��B

�@�@�y�فz�\�����Ԉ䉷��

�@�ؒʂ���i��ł���ƁA�E��ɕW���u�\�����Βn�v������܂��B

�@�W���u�\�����Βn�v

�@�@�@

�@

�u�\�����Βn�n�C�L���O�R�[�X�ē��@���l�s�ΐ��ǁ@H16.3�v

�@�@�@

�@�O�̕����ɓ����A�Ȃ��Ă��܂��B�����̓����s���܂����B

�@���̓��͋A��ɒʂ��Ă��܂����B

�@�@

�u�L��v

�@�\�����Վ�O�̍L��ł��B

�@�@�@

�@

�@�\�����́A�����N�ԁi1661�`1673�N�j�ɒn���̋v����a��L�V���A�ő��㎛�̎q�@�������Ɉڐ݂��ċ��������M�R�n���@�ł��B

�@�n���@�́A����2�i1869�j�N�����A�Ђɂ��Ď����܂����B

�@���\7�i1694�j�N�A�S�z�T�t���̋��̌i�F���Â�ŁA�������猩���������̏��i�������ɉr�̂��u���i�v�̂͂��߂ŁA

�@�̐�L�d�����̒n���ނɁu���B���i�v���A���`�������Ƃō]�ˌ���ɂ͏������V�R�ɖK���悤�ɂȂ�A

�@��ʂ̗v���ł��������\�����ׂ̗ɂ͒��X���݂���ꗧ�����n�Ƃ��đ�ϓ��킢�܂����B

�@���݂́A���a3(1803)�N�ɍ]�˂̏����S���\�l�ɂ���Č��Ă�ꂽ�u���i�����n�v�̐Δ肪�c���Ă��܂��B

�i�W���j

�@�u���l�s�n��j�Ձ@�\�����Ձv

�@�u���a�Z�\�O�N�\�ꌎ����o�^�@���l�s�v

�@�u������\�N�O���v

�@�@�@

�@

�����V���i�����n�聄

�@���a3(1803)�N�̌����ł��B

�@�@�@

�i�����j

�u�\������

�@���̏ꏊ�ɂ́A�������ߍ��܂Łu���M�R�n���@�v�Ƃ������@������A�\�����ƌĂ�Ă��܂����B

�@�u�\�����v�̖����o�Ă����ԌÂ������́A��������̕����\���N�i��l���Z�j�w�~�Ԗ�ᶑ��x�ŁA����Ɂu�Z�����v�̖����o�Ă���̂ŁA���̎���ɔ\�����������������킩��܂��B�Â��́A�Z�����A�̂����A�\�����ȂǂƂ��Ă�Ă��܂����B

�@�������A�n�܂肢���͕s���ŁA�]�ˎ���ɏ����ꂽ�w�\�������N�x�ł́A�������㓡���������������n�܂�Ƃ��Ă��܂��B

�@�Ȃ��\�����̖����t�����̂��ƌ����ƁA�悭������i�\��������j����Ƃ��A���������Ƃ����G�t�����̌i�F��`�����Ƃ������A���܂�̔������ƒ��̖������̕ω��̂��ߕ`�����A�M���̂Ă̂�����������i�̂����j�Ƃ��A�n����{���Ƃ���Z���\���̈Ӗ�����ȂǁA���̑����낢��Ȑ�������܂��B

�@�\�����́A���ߏ����Ȓғ��ł����B�܂��A���ꂳ�����������オ����܂����B������]�ˎ���̊����N�ԂɂȂ��Ă��̒n��̒n�Ƃ����v����a��L�V���A�]�ˑ��㎛�̔p�@�ł������n���@�������Ɉڂ��čČ����A���@�Ƃ��Ă̔\�����̗��j���n�܂�܂��B

�@��ʂ̗v���ł��������\�����́A���]�����炵�������̂ŁA���̌i�F�𒆍��́u�n�Ô��i�v�ɓ��Ă͂߂āA�Â�����l�X�́A�u���i�v�Ă�ł��܂����B���̎����A�c���\��N�i��Z��l�j�ɏ����ꂽ�w���畨��x�Ƃ����{�ɏo�Ă��܂��B����ƍN�����̌i�F�������A�]�ˏ�̉��G�ɂ���������̌i�F���`����Ă��܂��B���̌�A�S�z�T�t���\�����ɗ��āu���i�v�̊������r���ŗL���ɂȂ��Ă����܂����B

�@�����̕��l�n�q���������̒n��K���悤�ɂȂ�A������I�s���⎍�A�̂ȂǂɎc���A�G�t�����͂�������̊G��`���܂����B�܂������ɔ�Ȃǂ����Ă��A�\��������͈ē��}�i�}�Q�j�Ȃǂ�����o����܂����B

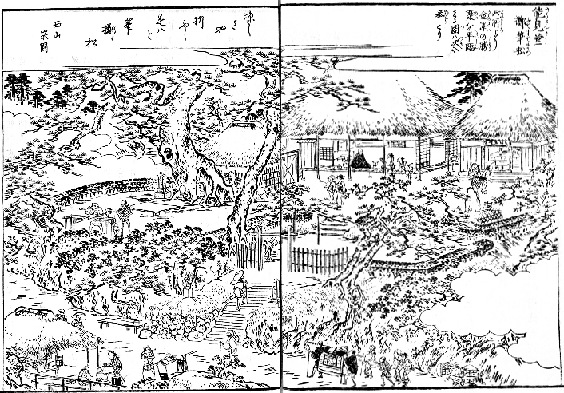

�@�}1�́A�V�یܔN�i�ꔪ�O�l�j�ɏo�ł��ꂽ�w�]�˖����}��x�ɕ`���ꂽ�\�����̗l�q�ł����A�ɉh���Ă��������̎p��m�鎖���o���܂��B�{���͓�Ԕ��i�l�E�܂��j�l���ŁA�{���͒n���ł����B�傫�ȏ��́A���������̓`��������M�̂̏��ŁA���̎�O�ŁA�]��������i�F�����Ă���l�����܂��B

�@�\�����͖�����N�i�ꔪ�Z��j�ɉΎ��ɂȂ�A���̌�Z�E�����Ȃ��Ȃ�܂��B���̏�S���⑼�̓����o���������߁A���т�āA�K���l������ɏ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A�����č��́u���V���i�����n�v�̔�Ȃǂ��A�����̖ʉe�𗯂߂邾���ɂȂ��Ă��܂��܂����B

�@�@2009�N9���@���������@�\�����Ւn�����v���W�F�N�g�v

�@�@�@

�u�]�˖����}��@�\�������M���v

�@��������A�{��G�t��������������̓���]�̏��i��`�����Ƃ��܂������A

�@���܂�̐�i�ɊG��`���̂�f�O���A�G�M�����̖̍����ɓ����̂Ă��i�M�̏��j�Ƃ̓`��������܂��B

�@���́u�̕M���v�́A�吳9�i1920�j�N�̑啗�Ő܂�A����ɑ����m�푈�����̏���������邽�߂ɍ�������@��o����Ă��܂��܂����B

�@�@

�u���C�����i�}��@�\�������̏������V���i���]�v�i�L�d�j

�@�\�����̕M�̏�����̒��]��`���Ă��܂��B

�@�L�d��u���i�v�̉�肪�W�J���L����Ă��܂��B

�@�@

�u���z���i��i�v�i�L�d�@�������������ّ��j

�@�\��������̒��]��`���Ă��܂��B�����ɖ쓇�������܂��B

�@�@

���\�����Ղ̐Δ聄

�@�@

�i�����j

�u������

�@�I���ĂȂ�Ö���̌�

�@�����N���A������������ɂ��Ă��ڍׂ͕s�������A�����҂̊�������g�́A���ۏ\��N�i�ꎵ�O�l�N�j�n�Ƃ̍]�˂̗L���ȏ���i�{�̏o�ŁA�̔����j�ł������B

�]�˘O���R���

�@�S���̏��̕ʂ��قƂƂ���

�@���R�͍]�ˋg���̗V�s�̎�l�B�o�~��n�ݐᒆ���ΎR�剺�B������N�i�ꔪ���j���q�ɂ�������R���A���̏����������A�����i����H�ׂ钎�j�̏Z�݉ƂɂȂ�Ȃ��悤�A���̈������\�����ɂ���߁A���̏�ɕs���̔�����Ă��Ɨ��ʂɍ��܂�Ă���B

���������V��

�@���i���N�i�ꎵ�����N�j�t�A����ɗV�����l�����A�\�����ɔ��܂�A

�����A�r��͂Ă����ɂ�K�ꂽ�B�l�̑��������͍̂r�p���邪�A���R�̔������͉i���ł���ƋC�Â����Ă��ꂽ�\��������̔������i�F�Ɋ��S���o���A���̔�����Ă��B

�@�����l���́A���b�ŁA�w�l��l���W�x�ɂ���Ė���m��ꂽ�B�v

�R���@�a���m���

�@�]�˂̈�җ�؏@�a�̕�ŁA���ĕM�̏��̍����ɂ������B

�@�\�����̌i�F���������@�a�́A�����ɐ��O�̋��ۏ\�Z�N�i�ꎵ�O��N�j�ɕ�����āA���̌㖾�a���N�i�ꎵ����N�j�ɖS���Ȃ��Ă���A��Ɏ����̉̂������A���̏ꏊ�ɑ���ꂽ�B

�@������Ԃ����݂����ނ����ɂā@���ӂ�������̖��͂��ނ��

���V���i�����n��

�@���a�O�N�i�ꔪ���O�j�����B��̖����́A�]�˂̏��Ɛ}��c���i���c�ؓ����Y�j�������A���ʂɂ͕S���\���̍]�˂̐l�����̖��O����L����Ă���B

�\�����Ղ̐Δ�ɂ���

�@�]�ˎ��ォ�獡���܂ŁA�\�����Ɏc����Ă�����́A�B����i�����n�肾���ł������B

�@������\��N�A��������ɔ\��������x���Ɉڂ��ꂵ���Δ�O�_�i�R���v�a���m���A������A���������V��j���n��̕������Ƃ��Ċ��p����邱�Ƃ��肤���L�҂̕���������Ɋ��ꕽ���\�Z�N�ɁA�쓇����\�����K�i���Ɉڂ��ꂽ���R�̋��ƂƂ��ɁA�\�����Ղɖ߂鎖�ƂȂ����B

�@�����̐Δ�͍]�˂̒m���l�������A���̏ꏊ�������Ɉ����Ă���������Ă���B

�@�@����N�㌎�@���������@�\�����Ւn�����v���W�F�N�g�v

�@�@

�u������v�u�]�˘O���R���i�\�j�v�u�]�˘O���R���i���j�v�u���������V��v

�@�@�@

�@

�@

�u���M�@�R���@�a���m�v���

�@�@�@

���ۈ�ꓰ�N�V�聄

�@�@�@

����˂̐Ձ�

�@�@�@

�@�\�����Ղ���K�i������āA�ē��E��̋}�ȊK�i������Ă����܂��B

�@����n��ƁA�s���r�ł��B

�@�@�@

�@ �J�Êփ��J�s�����e�ɂ���ꂽ�r�̂��ߕs���r�Ɩ��t�����܂����B

�@�@�@

�@�s�����́A���Ƃ��Ƃ͒J�Ð�̐����n�����A�����n�߂��ɂ���܂����B

�@���a62�i1987�j�N�̋��l�}�s������Ђɂ���n�J���Ō��݂̏ꏊ�Ɉڂ�܂����B

�@�@�@

�@

�@�Ȃ��J�Ð�͋��ɉw�̐��H�����ɗ�����ŁA�قƂ�ǂ͈Ë��ƂȂ��Ă��܂��B

�@�@

�i�蕶�j

�u�J���L�O

����A�А��A���J�ˁA���R�A�ւ̒J�˂̉��[���J�����A�V���A�G�ؐ�����ΔZ���m�ɁA�\���i�̐ΊK�̒��A�А��l-��Ԓn�ɒJ�Êւ��J�s��������������Ă����B�n���͕s�ڂ����̂�葺�l�̐M�Ă��A���N�ꌎ��\�����ɏ��s���Ղ肪����ɍ����Ȃ������Ă���A�������̒J�Ԃ������Ɛ������N���o���A���݂��J�Ð�̐����n�ł���B���Ă͋��ɉw��т܂ł̐��c�ɟ��p���Ƃ���Ă����B�����ɂ́B�����B����ō։����������Ƃ̓`��������B��͊֓���k�Ђŕ����B�������ӂ͎l�G�܁X��X�̖쒹�̂������肪������A���Ăɂ͌u����т����A�H�ɂ���x���Q���сA����̂����炬�������ꂽ�B�ՐÂȑf���炵�����̒J�˂ł������B���܂��܋��l�}�s������Ђ̑�n�����ɂ�荟�̒n�ɑJ�������B

�@�@��@�ΐ�@���v

�@�@

���s�����^�萅���^�s������

�@�@�@

�@

�@�s��������A�s���r�쑤�̒ʘH���u�\�����Ձ@���Ɂv�i�݂܂��B

�@�@�@

�@�u�f4�v�y�сu�f3�v�n�_

�@���̐�ŁA�傫�����]���J���܂��B

�@�@�@

�@�\�����Ղ̓쑤�ɂ���u�x�e�L��v�ł��B

�@�������������ݒu����Ă��܂��B

�@�@�@

�@

�i�����j

�u���i�Ɣ\����

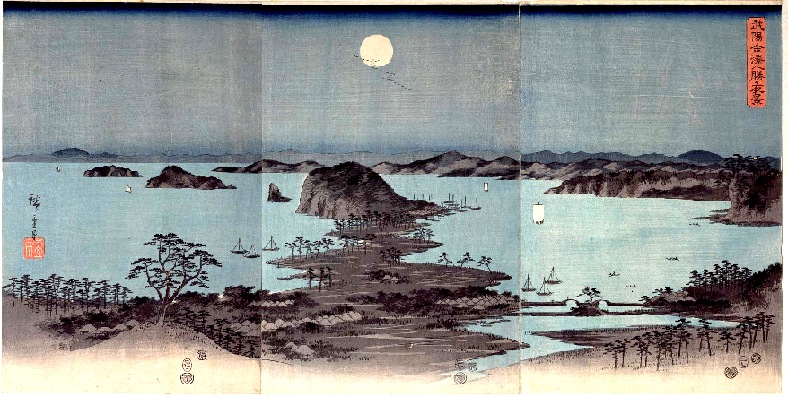

�@�̂̋���́A���C�����n�̉��܂œ��荞��ł���A�����\��������̒��߂͑f���炵�������i�����n�`�}�Q�Ɓj�B

�@�����ɂ͖[���̎R���݂���]�˘p�A�p�ɕ����ԓ��X�A�����p�A����ɂ͎O�Y�����̎R�X�A�����āA�����ɂ͗��E�x�m�܂ł���]�ł����̂ł���B

�@�������㏉���̋{��G�t�E���������������������̌i����`�����Ƃ������A���C�̊����Ŏ��X���X�ƕω������i�ɕM���i�܂��A���ɊG�M�����̍����ɓ����̂Ă��Ƃ̌����`���Ɉ��ށu�M�̏��v�̓`�����c���Ă���B

�@�]�ˎ���̌��\�̍��A�����o�g�̖S���m�E�S�z�T�t���̒n��K��A��������̕��i���n�Ô��i�Ɏ��Ă������Ƃ���A�u�����J�E���ˏH���E�F�萰���E������E��������E�쓇�[�ƁE��䃋A���E�̖��ӏ��v�Ƒ肵�����i�̊������r�B���ꂪ���݁A��X���m����i�Ƃ����Ă���B

�@���̍��̋���̒n�͊��q�E�]�m���ƈ�̂ƂȂ����ό��n�ł������B�����āA�̐�i�����j�L�d���͂��߂Ƃ��鑽���̊G�t�╶�l�n�q�ɂ��u�i���n�E���i�v���Љ��A�����̗��l�œ�������B�܂��A���̃n�C�L���O�R�[�X�̈ꕔ�́A�����A�ۓy���J�h�������ւ̎�v���i���j�ł������B

�@�}�P��1853�N�ɉ̐�L�d���`�������n����̒��]�}�ŁA�`���ꂽ���͍����牎���A�ē��A�G�X�q��A�쓇�B�����̋����A���ˋ��B�E���ɂ͕M�̏��A���ł���B

�@�}�Q��17���I�̒n�`�ɐl�̎肪�������Ȃ������̕����n�`�}�ŁA���͔\�����B

�@�@2009�N9���@���������@�\�����Ւn�����v���W�F�N�g�v

�@�@

�u��������̎ʐ^�B

�@���ɖ쓇�A�����ɐ��˂̓��C����F��E���ˋ����͂���ŕ����p���A�E�ɐ��ː_�Ђ̐X����]�ł���B���˂̓��C�͖��ߗ��Ă��Ă���i�D�T�V�c�Ȃǁj���A���i�ꗗ�̖ʉe���c���Ă���B

�@�@2009�N9���@���������@�\�����Ւn�����v���W�F�N�g�v

�@�@

�u��������̎ʐ^�B

�@����̕ۓy���J�����̂ڂ�ƁA�u�M�̏��v����ۍ��������B���̉��ɂ́u���i�����n�v�Δ肪������B

�@�E�̑�n�ɂ͐Γ��U�Ȃǂ��c��B

�@�@2009�N9���@���������@�\�����Ւn�����v���W�F�N�g�v

�@�@