金沢山(きんたくさん) 称名寺と号します。

金沢北条氏一門の菩提寺で、北条実時が六浦荘金沢の屋敷内に建てた持仏堂が起源とされます。

実時の孫・貞顕の時代に七堂伽藍を完備した大寺院として全盛期を迎えました。

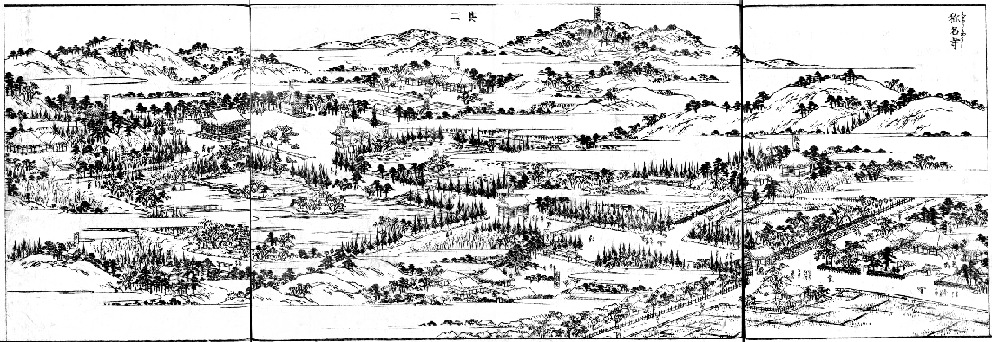

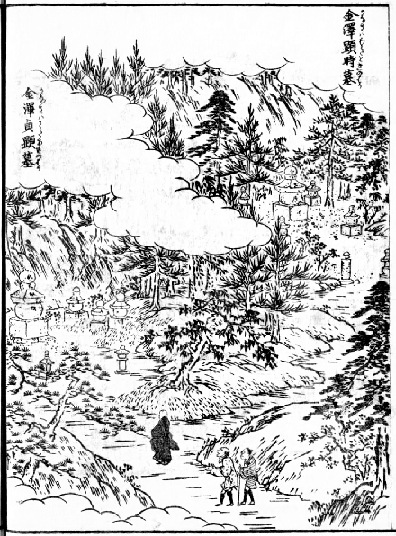

「江戸名所図会 称名寺 其二」

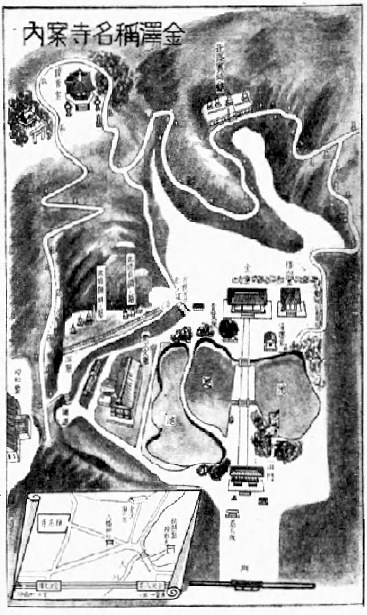

総門右手に「観音」があります。総門から参道が伸び「二王門」があります。その先に参道両側に池があり「金堂」へと続いています。

池には「美女石」「姥石」と二つの石が描かれています。山腹には金沢霊廟が見えます。

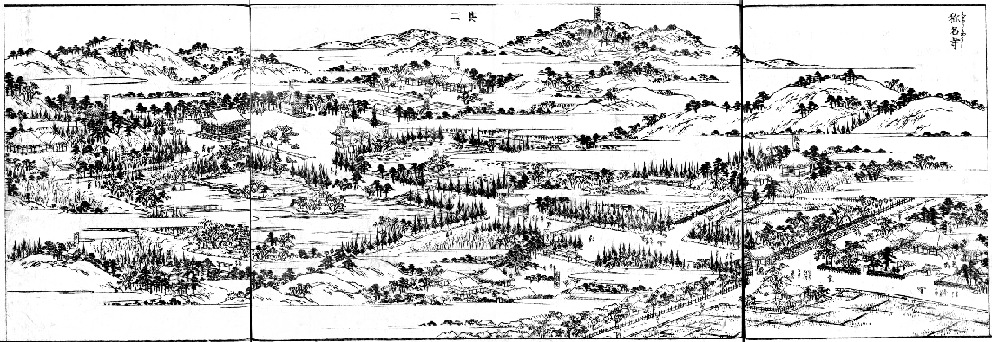

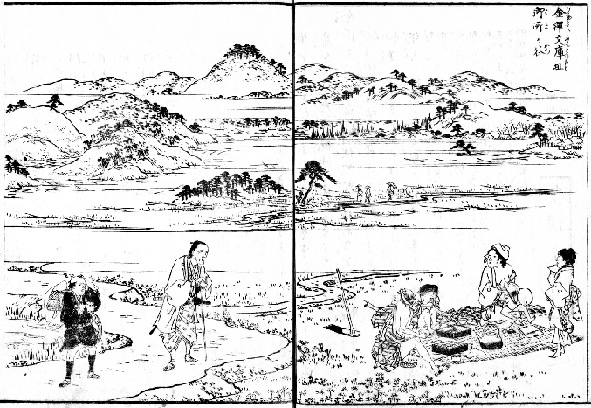

「金沢文庫案内」(京浜湘南電気鉄道 昭和15年 国立国会図書館蔵)

金沢百観音は、観覧料が大人十銭、小人五銭とありました。

<惣門(赤門)>

赤門通りの突きあたりにある、明和8年(1771)再建の惣門(赤門)です。

(説明板)

「国指定史跡 称名寺境内

指定 大正11(1922)年10月12日 63,957㎡

追加指定 昭和47(1972)年1月31日 91,289㎡

管理団体 横浜市

金沢山称名寺は、十三世紀半ばに創建された金沢北条氏一門の菩提寺で、「木造弥勒菩薩立像」(鎌倉時代、重要文化財)を本尊としています。

もとは、鎌倉幕府の重臣北条実時(一二二四~一二七六)が邸宅内に設けた阿弥陀堂から始まったと言われ、初めは念仏の寺でしたが、のち真言律宗に改められました。二代顕時(一二四八~一三○一)が受け継ぎ、三代貞顕(一二七八~一三三三)の時代に大規模な造営が行われました。元亨三(一三二三)年「称名寺絵図」(重要文化財)には、苑池のまわりに七堂伽藍を配置した最盛期の称名寺の様子が描かれています。

また、寺に隣接して設置された文庫には、貴重な文物が収集されていました。その一部は、寺と神奈川県立金沢文庫に継承されています。

大正十一(一九二二)年、「称名寺絵図」に描かれた結界域と歴代金沢氏・住職の墓域が、ついで昭和四十七(一九七二)年には背後の山稜部や惣門付近が国の史跡に指定されました。

令和六年三月 横浜市教育委員会」

「健康みちづくりルート旧海岸線を感じながら歴史・海・緑をめぐる道」

(道標)

「是より称名寺加満倉へ直ぐ道」

「百番観音霊場」「金澤山稱明寺金澤文庫入口」

「昭和十年十月建之」

<庚申塔及び石碑>

「南無阿弥陀仏」

「三猿庚申塔」寛文11(1671)年銘。

「金澤札所」赤門の右手にあった長浜山慈眼寺の札所碑です。

「観音像」

「金澤札所第二番」長浜山慈眼寺「金澤三十四観音霊場第二番札所」碑です。

「庚申塔」寛保3(1743)年銘の庚申塔です。

「地蔵像」嘉永2(1849)年の地蔵像です。

「南無阿弥陀仏」享和元(1801)年銘。

「庚申塔」

「南無阿弥陀仏」右前方。

「庚申塔」右後方の寛政8(1796)年銘の庚申塔です。

<仁王門>

赤門から仁王門まで参道が続きます。

仁王門は、文政元(1818)年 に、江戸の豪商・石橋弥兵衛の寄進により建立されました。

仁王像は、元享3(1323)年に造像されています。

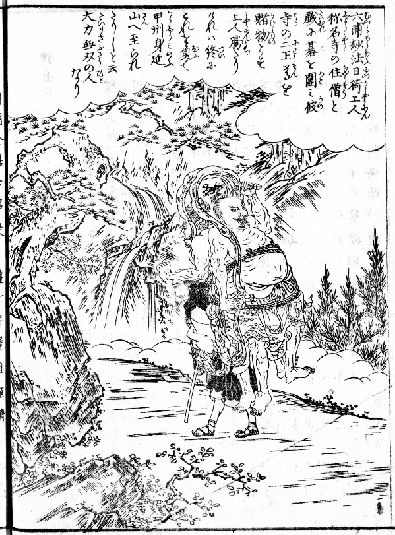

「江戸名所図会 六浦妙法日荷上人」

健脚の神様として信仰される日蓮宗の日荷上人は、称名寺の住職と仁王像を賭けて囲碁の勝負をしたと伝えられています。

挿絵には「六浦妙法日荷上人称名寺の住僧と戯れに碁を囲み彼の寺の二王尊を賭物とす 上人勝ちたりければ終にこれを負うて甲州身延山へ至られたりしと云う 大力無双の人なり」とあります。

挿絵には2体の仁王像を縄で縛り背負って歩く日荷上人が描かれています。

(標柱)

「史蹟 稱明寺」

「史蹟名勝天然紀念物保存法に依り大正十二年十月内務大臣指定」

「大正十三年六月建設」

<案内板「称名寺市民の森」>

(説明板)

「史跡称名寺境内の整備について

横浜市教育委員会では、史跡称名寺境内の管理団体の立場で、昭和五十三(一九七八)年度から昭和六十二年度までの十年間にわたり、国庫補助を受けて、史跡の中心に位置する庭園苑池の保存整備事業を実施しました。

整備の方針は、発掘調査の成果と重要文化財「称名寺絵図 」に基づき、鎌倉時代の苑池造営当初の姿に復原するというものです。

この十年間で実施した内容は、発掘調査で出土した護岸は粘土で保護しながら新しい石を張り、現況では発掘できなかった護岸部分は丸太で仮整備するとともに、「称名寺絵図」に基づき、平橋・反橋の復原及び植栽・石組等の修景を施しました。

その後、平橋・反橋の橋脚や欄干、橋桁の腐食が進んだため、平成十九(二〇〇七)年度から翌年度にかけて、両橋の架け替えを行いました。

平成二十五年三月 横浜市教育委員会 連絡先 生涯学習文化財課」

<忠魂碑>

日清戦争、日露戦争、筑波爆沈、満州事変による戦死者を合祀した忠魂碑で、昭和11(1936)年4月の建立です。

「陸軍大将本庄繁書」

<称明寺庭園>

(説明板)

「称名寺庭園

称名寺の庭園は、元亨三年(一三二三)に描かれた「称名寺絵図並結界記」(国指定重要文化財)によって、伽藍の配置と共に完成時の姿を知ることができます。

庭園は、金沢貞顕の時代の文保三年(一三一九)から、翌年の元応二年(一三二○)にかけて造られました。

作庭には性一法師が携わり、青嶋石を使用した九○数個の景石を、中島や池の周囲に大量の白砂と共に配置することなどを指示し、その満々と水が注がれた苑池には貞顕から贈られた水鳥が放され、ここに伽藍の美観の要とされる浄土庭園の完成が見られました。

苑池は金堂の前池として、浄土思想の荘厳のために設けられたもので、南の仁王門を入り、池を東西に二分するように中島に架かる反橋と平橋を渡って金堂に達するようになっています。

このような配置は、平安時代中期以降盛んになった、浄土曼荼羅の構図に基づき造られた浄土庭園の系列にあるもので、称名寺の庭園は、時代的に浄土庭園の基本的な形態を残す最後のものとして、庭園史上高い評価を得ております。

令和六年二月 横浜市教育委員会」

<阿字ケ池>

仁王門を過ぎるとまずは反橋です。中の島で、平橋に続きます。

<美女石>

北条の姫が散歩中に池に落ちて、助けようとした乳母も溺れ、二つの石になったという伝説があります。

江戸名所図会に「美女石」「姥石」が描かれていますが、姥石は失われて美女石のみ存在しています。

「金沢文庫案内」(京浜湘南電気鉄道 昭和15年 国立国会図書館蔵)に掲載されている「美女石」「姥石」です。

「謡曲「六浦」と青葉楓」

(説明板)

「謡曲「六浦」と青葉楓

謡曲 「六浦」は、梅、松、藤、柳等を人格化し、草木の精として扱った曲の一つです。

京の僧が称名寺を訪れて、山々の楓は紅葉の盛りなのに本堂前の楓が一葉も紅葉していないのを不審に思うと、楓の精が現れて、昔鎌倉の中納言為相卿が、山々の紅葉はまだなのにこの楓だけが紅葉しているので『いかにしてこの一本に時雨けん山に先立つ庭のもみぢ葉』と詠むと、楓は非常に光栄に思い『功なり名とげて身退くは天の道」の古句に倣い、その後は紅葉せず常緑樹となったこと、草木にはみな心があることを語り、僧に仏法を説くよう頼み、木の間の月に紛れて消え去ります。新植された青葉楓の幼木の長寿を祈ります。

謡曲史跡保存会」

(説明板)

「国指定史跡 称名寺境内

大正十一年十月十二日 指定

追加 昭和四七年一月三一日 指定

(史跡面積一五五、ニ四五㎡)

称名寺は、金沢山称名寺と号し、真言律宗の別格本山として西大寺末の律院で、本尊には木造弥勒菩薩立像(鎌倉時代、重要文化財)が安置されています。

本寺は、金沢北条氏一門の菩提寺で、草創の時期は明らかにしていませんが、正嘉二年(一ニ五八)、金沢氏の祖と称されている北条実時(一ニニ四~一二七六)が、六浦荘金沢の居館内に営んだ持仏堂から発したと推定されています。

その後、称名寺の基礎が定まるとともに伽藍の整備が着手され、実時の子、顕時(一ニ四八~一三○一)の時代には、弥勒堂、護摩堂、三重塔などが建立され、さらに、顕時の子、貞顕(一ニ七八~一三三三)は伽藍の再造営を行い、元享三年(一三ニ三)には、苑池を中心として弥勒来迎板絵(重要文化財)に荘厳された金堂を初め、講堂、仁王門など、七堂伽藍を備えた壮麗な浄土曼荼羅にもとづく伽藍を完成させました。

しかし、元弘三年(一三三三)、北条氏の滅亡により鎌倉幕府の崩壊を契機として伽藍の維持が困難となり、江戸時代に入ると創建当時の堂塔の姿を失いました。

大正十一年、称名寺の内界である中心区域が国指定を受け、更に、昭和四七年、境内背後の丘陵を含めた範囲が指定されるとともに、昭和六二年には、庭園苑池の保存整備事業が行われました。

史跡内の主な建造物

惣門(赤門)

称名寺の南辺を限る朱塗門。明和八年(一七七一)に再建。

四脚門、切妻造、本瓦葺(再建当初は茅葺)。

金堂

禅宗様。天和元年(一六八一)に再建。

桁行五間、梁間五間、一重、入母屋造、本瓦葺(再建当初は茅葺)。

仁王門

禅宗様。文政元年(一八一八)に再建。

三間一戸の楼門、入母屋造、軒唐破風付、銅板葺(再建当初は茅葺)。

木造金剛力士立像(元亨三年、神奈川県指定重要文化財)。

新宮

称名寺の鎮守。寛政二年(一七九〇)に再建。

三間社造、鋼板葺(再建当初は茅葺)。

釈迦堂

禅宗様。文久二年(一八六ニ)に建立。

方三間、廻縁付、宝形造、茅葺。

光明院表門

禅宗様。寛文五年(一六六五)に建立。

四脚門、袖塀付、切妻造、茅葺。

国指定史跡 称名寺境内「図」

平成六年三月 横浜市教育委員会」

<鐘楼>

金沢八景「称名の晩鐘」で知られる重要文化財の鐘が吊るされています。

顕時が正安3(1301)年に改鋳しました。

「金澤八景 稱名晩鐘」(広重)

金沢山が描かれ、夕暮れの称名寺から聞こえる鐘の音が絵では見えませんが描かれています。

「はるけしな山の 名におふかね沢の

霧よりもるゝ入あひの声」

<石橋氏宝篋印塔>

仁王門や鐘楼の再建に尽力した江戸の米問屋・石橋弥兵衛が建てたものです。

「南無大師遍照金剛」と石仏

弘法大師空海ともゆかりがあるようです?

<金堂>

<釈迦堂>

文久3(1862)年建立の釈迦堂です。

<庫裏>

<楷樹(孔子木)>

(説明板)

「楷樹(孔子木)

この木は昭和十四年十一月八日に植えられたもので、植物学上うるし科に属し、和名を「トネリバハゼノキランシンボク」、一般には楷(かい)の木とよばれている。

しかし世界的な植物学者牧野富太郎氏によって新たに孔子木と名づけられた。中国と台湾に多く産するが、日本ではほとんど見ることができない。わずかに孔子信仰と関係ある東京湯島の聖廟、足利市の足利学校などに植樹されている。栴檀や黄櫨の木に似ているが、それより品良い葉形をしており、若葉の頃がもっとも美しい。」

<庚申塔と五輪塔>

元文元(1736)年庚申塔、年不詳庚申塔、宝暦5(1755)年庚申塔。

<北条顕時・金沢貞顕の墓>

門柱に「貞顕」とあるのが、説明板によると顕時公のお墓だそうです。

門柱に「顕時」とあるのが、説明板によると貞顕公のお墓だそうです。

発掘調査によって判明しました。

(説明板)

「北条顕時・金沢貞顕の墓

顕時(一二四八~一三○一)は実時の子で、鎌倉幕府の重職であった引付衆、評定衆などを歴任しました。

一二八五年の霜月騒動によりまして一時政界を退きましたが、その間、禅に傾倒し、五山版のさきがけとなります『伝心法要』の開版をおこないました。

貞顕(一二七八~一三三三)は顕時の子で、六波羅探題をつとめたのち、第十五代執権となりました。

和漢の書物を多数収集し、金沢文庫を国内屈指の武家の文庫に創りあげるとともに、称名寺の伽藍や庭園の整備につくし、その最盛期を築きました。

一三三三年、新田義貞の鎌倉攻めにあい、北条高時及び北条氏一族とともに鎌倉の東勝寺で滅びました。

墓地は、従来、向かって右の五輪塔が貞顕、左の五輪塔が顕時の墓とされていましたが、一九三五年に右の五輪塔から青磁壺(重要文化財)が発見され、さらに、その五輪塔の様式等から、右の五輪塔が顕時、左の五輪塔が貞顕で南北朝期の供養塔と確認されました。

平成六年三月三一日 横浜市教育委員会」

「江戸名所図会 金澤顕時墓 金澤貞顕墓」

左「金澤貞顕墓」、右「金澤顕時墓」とあり、現状通りに記されています。

<新宮古址>

社殿は寛政2(1790)年に再建されています。

<石祠>

阿字ケ池の西に石祠があります。

「江戸名所図会 金澤文庫跡 御所ヶ谷」

(説明板)

「金沢文庫と称名寺の文化財

右手のトンネルの先に神奈川県立金沢文庫が建つ。この一帯は「文庫ヶ谷」と呼ばれていたので、中世の金沢文庫がこのあたりにあったものと推定されている。

金沢文庫は、北条実時・顕時・貞顕の金沢北条氏三代によって収集された和漢の貴重書を納めた書庫であったが、元弘三年(一三三三)五月、鎌倉幕府滅亡によって主を失い、蔵書は称名寺が管理するところとなった。しかし金沢文庫本の大半は、室町幕府・上杉氏・小田原北条氏・豊臣秀次・徳川家康・加賀前田家など、歴代の権力者によって外へ持ち出されてしまった。

現在の金沢文庫は、称名寺に伝来した美術工芸品・古書・古文書などおよそ二万点を収蔵する博物館として運営されている。大橋新太郎氏の寄付を受け、神奈川県によって昭和五年に史跡称名寺境内(後方阿弥陀院跡の芝地)に建設され、平成二年に現在地の新館に移転した。

神奈川県立金沢文庫では、国宝「四将像」(金沢北条氏歴代肖像画)・『文選集注』をはじめ、重要文化財「金沢文庫文書」(四、一四九通)・「宋版一切経」(三、四八六帖)・「称名寺聖教」(一三、〇ニ七点)および絵画・彫刻・工芸品など、鎌倉文化の精華を伝える貴重な文化財を保管し、調査を進めるとともに、展覧会を開催して研究成果を一般に公開している。」

<北条実時公像>

<中世の隧道>

(説明板)

「中世の隧道(史跡・称名寺)

この隧道(トンネル)は、中世につくられたものです。

称名寺の伽藍が完成した元亨3年(1323)に描かれた「称名寺絵図」には、阿弥陀堂のうしろの山麓に両開きの扉があり、その洞門の位置に一致します。

江戸時代には、隧道の向う側には「文庫がやつ」という地名があったことが記録されており、鎌倉時代の金沢文庫の遺跡の有力な候補地です。県立金沢文庫の建設直前の発掘調査では、この隧道に続く中世の道路が検出されております。

なお、東側は風化が進んでいますが、西側は、比較的旧状を残しており、扉の支柱の痕跡も見られます。この隧道は、国指定の史跡称名寺と金沢文庫をつなぐ重要な遺跡で、永久に文化財として保存されます。」

<隧道>

金沢文庫への入口となっている隧道の内側には、広重「武州金沢八景」を焼き付けたセラミック板がはめ込まれています。

隧道南側「洲崎晴嵐」「小泉夜雨」「称名晩鐘」「野島夕照」

隧道北側「瀬戸秋月」「乙舳帰帆」「平潟落雁」「内川暮雪」

隧道を抜けると「金沢文庫」です。

<称名寺百観音>

称名寺の再建に尽力した出版会社、博文館(出版会社)オーナーの大橋新太郎氏は、北条実時の660年忌を記念して、

金沢山に西国三十三番、稲荷山に坂東三十三番、日向山に秩父三十四番の観音像を奉配、金沢山山頂に八角観音堂を寄進しました。

「百番観世音霊場登口」(昭和十年十月)

「百番観音並観音堂建設之碑」(昭和十年十月)

かつては山道沿いに配されていた観音像は、現在は「観音通り」に札所ごとに集められています。

「奉納大乗妙典六十六部日本廻國一石一字供養塔」

登口に正徳4(1714)年の六十六部供養塔があります。日向山頂からの移設です。

「海中出現観世音(菩薩)」(昭和十年十月建立)

八角観音堂からの移設でしょう。

「慈母観音像」「弘法大師像」(観音広場)

観音広場まで、称名寺金堂から150m、この先、八角堂広場まで130mです。

途中「台の広場」への分岐があります。

<富士権現社>

金沢山の山頂に富士権現社が祀られています。

富士権現社は新編武蔵風土記稿に記載があり、大橋氏は、既存の富士権現社に社殿を寄進しています。

この社殿は火災で焼失し、現在は石祠のみとなっています。

「金沢文庫案内」(京浜湘南電気鉄道 昭和15年 国立国会図書館蔵)

「西に富士権現の社殿があり、中央に観音八角堂がたてられていゐます。何れも大橋翁の寄進であります。」との記載があり、

富士権現社の鳥居と社殿の写真が掲載されています。

現在の富士権現社

<八角堂と八角堂広場>

観音八角堂に、長浜観音が祀られていました(現在は金堂に安置)。

八景島、夏島、野島への眺望が開けています。

<稲荷山休憩所>

金沢山から稲荷山へは、急峻な崖地に架かる桟道を渡って行きます。

稲荷山休憩所に出ました。眺望は望めません。

<北条実時の墓>

稲荷山休憩所から100mで「北條實時公御廟」に到着です。

ここは日向山に当たります。

(説明板)

「〔金沢北条一門の墓〕 北条実時の墓

北条実時(一二二四~一二七六)は、鎌倉幕府の第二代執権であった義時の孫で、貞応三年に実泰の子として生まれました。

実時は、引付衆や評定衆など幕府の要職を歴任し、文永三年(一二七五)には越訴奉行をつとめています。

政治面で活躍する一方、広範な分野の学問にも力をつくし、文武ともにすぐれた知識人で、現在の称名寺がある地に別業を開き、金沢文庫の礎を築きました。

墓地内中央の宝篋印塔は、実時の墓と伝えられ、さらに左右の五輪塔は一門の墓といわれています。

また、江戸時代この墓地を修理したときは、素焼きの壺の類が出土したといいます。

平成七年三月三一日 横浜市教育委員会」

中央の宝篋印塔が実時の墓と伝えられ、左右の五輪塔は一門の墓といわれています。

<先代一門次郎入道墓>

見当たりませんでした。

<日向山通り>

日向通りを進んでいくと、眺望の開けた場所に出ました。

福浦~八景島の眺望が望めます。

<帰着>