○ 金沢文庫駅〜能見堂跡

○ 谷津道標跡

○ 谷津道標

○ 谷津庚申塔

○ 谷津浅間神社

○ 六国峠入口

金沢文庫駅から能見堂跡へ向かいます。

保土ヶ谷道(金沢道)の谷津道標跡に説明板があります。

道標は近くの谷津染井公園に移設されています。

「道標(この看板裏)

ここ谷津は、鎌倉から朝夷奈切通し〜瀬戸橋?称名寺を経て、この道標で北(右)に折れ、能見堂から東海道・保土ヶ谷宿へ抜けて江戸へ往還する通り道でした。この道が保土ヶ谷道です。昭和三十年代以降の大規模な宅地開発により、現在ではこの保土ヶ谷道も能見堂跡から先、約五百メートルのところで途切れており、新道につけらえられています。

また、道標を西(左)へ行くと、谷津浅間神社・藤坂〜釜利谷・白山道を抜けて鎌倉へ至る、朝夷奈切通しが整備される以前からの鎌倉道です。

この道標は江戸時代後期の天保十年(1839)、称名寺子院の光明院が造立したものです。」

天保10(1839)年、称名寺の塔頭光明院が建てた道標で、右側が能見堂の前を通り保土ヶ谷宿へ通じることを表しています。

なお、左側は富士坂、白山道を経て鎌倉へ通じる道となっていました。

「右 能見堂 保土ヶ谷 道」「此方 江戸」

(説明板)

「谷津道標

近世は、街道沿いには道標があり、旅人が目的地の方向を確かめることができるようになっていました。

この道標は向かって正面に「右 能見堂 保土ヶ谷道」、右側に「此方江戸」、左側に「天保十年亥年 六月 日 願主光明院」と刻まれています。

これは、右の方へ行くと能見堂を通って保土ヶ谷へ着き、さらに、東海道を北へ行くと江戸へ通じることを表しています。なお、左の方へ行くと白山道を通り、朝夷奈切通しを経て、鎌倉へ通じる道になっていました。

元々は分かれ道となる別の場所にありましたが、平成29(2017)年この場所へ移設しています。」

谷津村講中によって建てられた庚申塔が三基あります。

左から天明9(1789)年、貞亨4(1687)年、享保10(1725)年と並んでいます。

三基とも三猿が刻まれていますが、中央の庚申塔は左側面、正面、右側面とそれぞれ一猿づつ刻まれています。

寛仁年間(1017〜1021)に摂政藤原道長が、能見堂に来遊したおり、

東方にお碗を伏せたような山があったので「塗桶山」と名付け、浅間大神を勧請しました。

江戸期には谷津村の鎮守社だったといいます。

<社号標/狛犬/一之鳥居>

社号標「谷津鎮座浅間神社」

<二之鳥居>

<階段参道からの眺め>

<社殿>

階段を上り切ると、境内に社殿が鎮座しています。

振り返って、上って来た階段です。

手水鉢

裏参道がありました。

(碑文)

「浅間神社石段改修竣功記念

御祭神木花咲耶姫尊

神代紀に曰、天孫の曰はく、汝が懐める所の者は、吾が子にあらじとのたまふ。木花開耶姫、忿り恨みまつりて曰く、妾が娠めるところ、若し天孫の胤にあらずば、必ずまさに?け滅びなむ。寶に天孫の胤ならば火も害ふこと能はじといふ。即ち無戸室を作りて、其の内に入り居り、火を放けて室を焼く。煙の内より三子生ず。火、少しも害ふ所なし。ゆえに、安産を称へ奉り、并に火災を除き、無寶の難を救ふ守護神なり。従って保食神より五穀を傳へ、狭名田の稲を以って天甜酒を醸す。又蚕を養ひて神の御衣を織る。故に五穀成就、酒造養蚕守護の御神なり。」

<第六天神>

第六天神(宝暦10(1760)年銘)です。

第六天神の左に丸石、右に石祠があります。

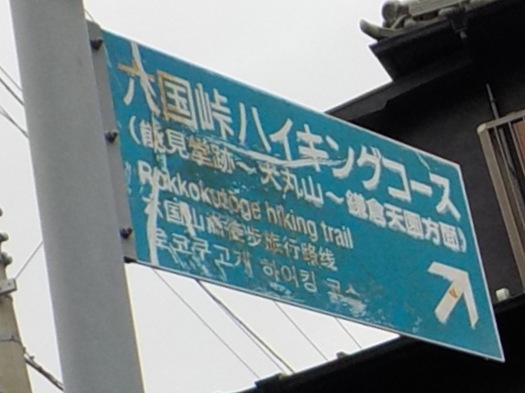

六国峠ハイキングコースは、金沢文庫駅から能見堂緑地、金沢自然公園を通り、天園を経て鎌倉まで続くハイキングコースです。

かっては、保土ケ谷道(金沢道)と呼ばれていました。

六国峠とは天園を指し、伊豆、相模、武蔵、安房、上総、下総の6ヶ国を眺望できることから名づけられました。

「六国峠ハイキングコース(能見堂跡〜大丸山〜鎌倉天園方面)

「六国峠入口

横浜市 横浜市観光協会」

<切通し>

左手に馬頭観音があります。

(続く)